コラム

-

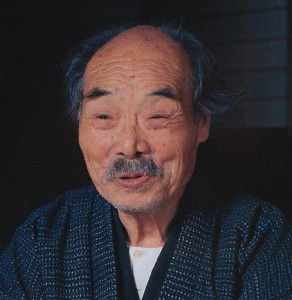

人間国宝

古唐津を現代に蘇らせた 中里無庵2017/05/08

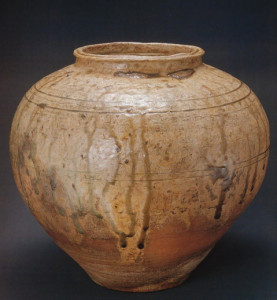

唐津焼は文禄・慶長の役前後から江戸時代の初期にかけて、朝鮮からの渡来陶工によって西日本の各地に起こった窯芸の一つです。その起源は室町時代に遡り、佐賀・長崎両県に古窯趾は200以上とも言われています。中里家が唐津焼に携わるようになったのは、初代中里又七が慶長元年(1596年)、伊万里市大川町に田代窯を開窯したのが始まりと言われています。

明治維新があった十一代の時には伊万里焼による磁器の発達におされて窯元存亡の危機にさらされましたが、十一代の次男、重雄(後の中里無庵)によって奇跡的に再興を遂げたのでした。

誕生から十二代襲名

中里無庵は1895年(明治28年)に佐賀県唐津の唐津焼御茶盌窯第十一代中里天祐の二男として生まれました。幼い頃から焼物師を志し、佐賀県立有田工業学校では模範実技の第一号に選ばれる程の腕前でした。1924年父天祐の死去にともない、330年続いた伝統ある窯元を継承、十二代中里太郎右衛門を襲名し作陶に本格的に取り組む事になりました。

中里無庵は1895年(明治28年)に佐賀県唐津の唐津焼御茶盌窯第十一代中里天祐の二男として生まれました。幼い頃から焼物師を志し、佐賀県立有田工業学校では模範実技の第一号に選ばれる程の腕前でした。1924年父天祐の死去にともない、330年続いた伝統ある窯元を継承、十二代中里太郎右衛門を襲名し作陶に本格的に取り組む事になりました。

しかし、無庵が継承した窯元は、明治維新の廃藩置県によって藩の庇護を失い急速に衰退していました。さらに追い打ちをかけるように有田を中心とした磁器の台頭もあり唐津焼の需要は減少、窯元存続は非常に困難を極めました。

そんな厳しい状況の中、無庵は昭和5年に古い唐津焼の窯跡を発掘しました。それまで唐津焼の主流であった献上唐津風の作調に疑問を感じていた無庵は、出土した素朴な味わいの古唐津に魅了され、古唐津陶技を復興するべく、古唐津の陶片を研究し制作へとつなぐ地道な作業を続けました。

「叩きづくり」や「斑唐津」を再現

それから15年程は唐津焼の古い窯跡を発掘しては、その陶片から釉薬や焼き方、作り方などを寝る間も惜しんで研究しました。

それから15年程は唐津焼の古い窯跡を発掘しては、その陶片から釉薬や焼き方、作り方などを寝る間も惜しんで研究しました。

北波多の飯洞甕下窯から出土した陶片からは「叩き」の技法を学びました。「叩き」とは細かい紐状の粘土を積み重ね、内側に松の丸太をあて木にし、外側を羽子板の形をした木の板で叩いて形を整える技法です。昭和21年には唐津焼の調査にきた加藤土師萌から指導や助言を受け、叩きによる桃山時代の唐津の再現に成功しました。

又、発掘した古唐津の中でも、特に岸岳の斑唐津に深く魅了された太郎右衛門は、帆柱や道納屋谷などで発掘したぐい呑などを手本に斑唐津作品を完成させました。

こうして失われた唐津の技法と作風を現代に甦らせた無庵は、1969年に隠居して長男に家督を譲り、自らを「無庵(むあん)」と名乗ります。そして1976年には国の重要無形文化財「唐津焼」の認定を受けました。

様々な技術を復活させ、一生を唐津焼復興のために捧げた無庵は、昭和60年に亡くなりましたが、研究の末に復興した古唐津の技術は今も唐津の陶芸家達に受け継がれています。

新着コラム

2026/02/06絵画

2026/02/05骨董

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧