-

人間国宝

四分一で鍛金 田口壽恒2018/02/12

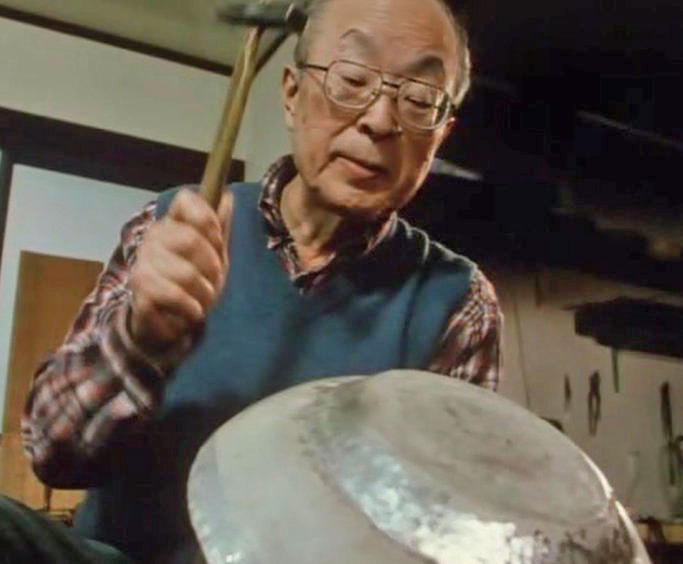

「鍛金」の分野で人間国宝に認定された田口壽恒。江戸時代より続く鎚起業の一派・長寿齋派の流れを汲む父・田口恒松に師事し、技の研究と錬磨に努め、伝統的な鍛金技法を高度に体得しました。父は主に茶道具や酒器などの日用品を制作していましたが、田口壽恒は展覧会に出展する作品を制作し、金属の美しさを最大限にまで引き出した作品は、日本伝統工芸展などで高く評価されました。

「鍛金」の分野で人間国宝に認定された田口壽恒。江戸時代より続く鎚起業の一派・長寿齋派の流れを汲む父・田口恒松に師事し、技の研究と錬磨に努め、伝統的な鍛金技法を高度に体得しました。父は主に茶道具や酒器などの日用品を制作していましたが、田口壽恒は展覧会に出展する作品を制作し、金属の美しさを最大限にまで引き出した作品は、日本伝統工芸展などで高く評価されました。

四分一を使う理由

鍛金は金属板や板金を打って延ばしたり 曲げたりして所定の器物を成形する金工術で、明治期に東京美術学校が金工教育の為に名付けた技法です。田口壽恒は素材とする金属に四分一を使います。四分一とは銅が全体の4分の3、銀が4分の1を合わせた日本固有の合金で、朧月の月影のような銀灰色を帯びるので「朧銀(おぼろぎん)」とも呼ばれています。この四分一は金属の中でも硬質で、しかももろいという、打ち物には非常に扱いにくい地金です。しかし田口壽恒は「打った跡」が美しく表れる四分一をあえて使い、亀裂を生じさせないように頻繁に「焼きなまし」を行い、丁寧に根気よく打ち出し、現代感覚に溢れた造形美を表現しました。

曲げたりして所定の器物を成形する金工術で、明治期に東京美術学校が金工教育の為に名付けた技法です。田口壽恒は素材とする金属に四分一を使います。四分一とは銅が全体の4分の3、銀が4分の1を合わせた日本固有の合金で、朧月の月影のような銀灰色を帯びるので「朧銀(おぼろぎん)」とも呼ばれています。この四分一は金属の中でも硬質で、しかももろいという、打ち物には非常に扱いにくい地金です。しかし田口壽恒は「打った跡」が美しく表れる四分一をあえて使い、亀裂を生じさせないように頻繁に「焼きなまし」を行い、丁寧に根気よく打ち出し、現代感覚に溢れた造形美を表現しました。

確かな技術で後進を育成

画像の作品は、文化庁の工芸技術記録映画の為に制作されたものです。厚さ3mmの板金から直径30cmの円盤を切り出し、中央から外側に向かって打ち上げ、四隅には稜線を創り出し、美しいフォルムの四方鉢となっています。又、地金の四分一に極少量の金を加える事で仕上がりの色に深みをもたせ、さらに硫酸銅、緑青等で煮込んだ煮色仕上により、四分一の独特の銀灰色と風合いを最大限に生かして仕上げられています。

画像の作品は、文化庁の工芸技術記録映画の為に制作されたものです。厚さ3mmの板金から直径30cmの円盤を切り出し、中央から外側に向かって打ち上げ、四隅には稜線を創り出し、美しいフォルムの四方鉢となっています。又、地金の四分一に極少量の金を加える事で仕上がりの色に深みをもたせ、さらに硫酸銅、緑青等で煮込んだ煮色仕上により、四分一の独特の銀灰色と風合いを最大限に生かして仕上げられています。

確かな技術と洗練された意匠で作品を作り上げてきた田口壽恒。鍛金の仕事は長期の修練が不可欠となる為、後進が育ちにくい分野ではありますが、日本伝統工芸展等の鑑査や審査を通じ、後進の育成に尽力しています。

古美術ますけんでは「田口壽恒」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。

新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧