-

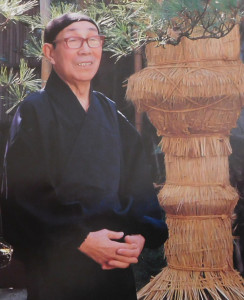

人間国宝

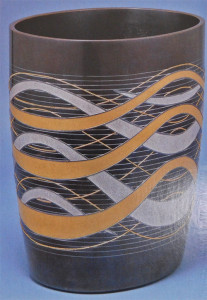

独自の幾何学模様で現代感覚溢れる銅器 金森映井智2017/10/30

400年もの歴史を持つ高岡銅器。江戸時代の初め、加賀前田藩が鋳物の発祥地である河内丹南の技術を持った7人の鋳物職人を現在の富山県高岡市に招き、鋳物工場を開設したことに始まりました。

当初は大名に献上する美術工芸品として制作されていましたが、その後、仏具、鍋釜、花瓶、茶道具、装飾金具として国内外に広く普及していきました。明治期にはパリ万国博覧会に出品されたことから世界でも知られるようになり、全国の生産量の9割を占めるまでに至っています。その伝統産業を誇る高岡市で生まれ育った金森映井智は、富山県で初の重要無形文化財保持者に認定された人物です。

銅器の町に生まれ育つ

金森映井智は1908年、富山県高岡市に7人 兄弟の長男として生まれました。生家は仏具用の歌詞の製造販売業を営んでいました。しかし金森は生家を継がず、小学校卒業時には高岡の地場産業である銅器工芸の道に進むことを心に決めていました。富山県立工芸学校金工科に進学し、ここで彫金、鋳金、鍛金、板金など幅広い金工の知識と技術と習得。卒業後は同校の教師でもあり、高岡彫金の名工内島市平に師事し、師を追うように商工省工芸展覧会に初出品。翌年金工家として独立しました。

兄弟の長男として生まれました。生家は仏具用の歌詞の製造販売業を営んでいました。しかし金森は生家を継がず、小学校卒業時には高岡の地場産業である銅器工芸の道に進むことを心に決めていました。富山県立工芸学校金工科に進学し、ここで彫金、鋳金、鍛金、板金など幅広い金工の知識と技術と習得。卒業後は同校の教師でもあり、高岡彫金の名工内島市平に師事し、師を追うように商工省工芸展覧会に初出品。翌年金工家として独立しました。

独立当時、高岡の金属工業は比較的小規模に2~3人または10人前後の職人で鋳型制作から象嵌、彫金などの仕上げまでの全てを一貫して行われていました。金森のように職人としてではなく、1人の作家として独立するケースは珍しく、職人仕事を拒否する為に業界からの風当たりも強く、筆舌に尽くせぬ苦労がありました。

幾何学模様を極める

独立してからは掃除や畑仕事、登山などを自らに課して自己鍛錬に努め、どんな苦境に挫けずに一貫して制作に心血を注ぎました。そうしたたゆまぬ努力が実を結び、1957年第4回日本工芸展に「青銅瑞鳥香炉」を出品し初入選、62年には日本工芸会正会員となり、69年高岡市市民功労賞表彰、翌年県政功労賞表彰を受けるなど、作家としての確固たる地位を獲得。80年には勲四等瑞宝章受章、89年には富山県で初の重要無形文化財保持者に認定されました。

独立してからは掃除や畑仕事、登山などを自らに課して自己鍛錬に努め、どんな苦境に挫けずに一貫して制作に心血を注ぎました。そうしたたゆまぬ努力が実を結び、1957年第4回日本工芸展に「青銅瑞鳥香炉」を出品し初入選、62年には日本工芸会正会員となり、69年高岡市市民功労賞表彰、翌年県政功労賞表彰を受けるなど、作家としての確固たる地位を獲得。80年には勲四等瑞宝章受章、89年には富山県で初の重要無形文化財保持者に認定されました。

高岡の伝統である浮象嵌を基本に、直線や曲線による幾何学模様の意匠を用いて現代感覚にあふれた重厚な作風で独自の世界を築き上げた金森映井智。

「花が主役の花器に花の文様はいらない」と語ったように、独自の幾何学模様によって温かみのある華やかな作品は、現代の空間にも見事にマッチし、多くの人を惹きつけてやまない魅力があります。

古美術ますけんでは「金森映井智」の作品の買取をしております。売却をご検討でしたらフリーダイヤル0120-134-003 又はフォームにてお気軽にお問い合わせ下さい。

新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧