-

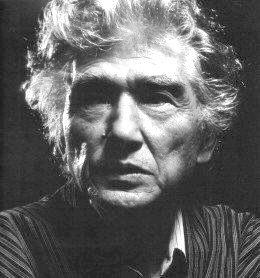

人間国宝

多彩な釉技と独自の鉄絵 田村耕一2017/05/22

「鉄絵」の技法で人間国宝に認定された田村耕一は、1918年に栃木県佐野市に生まれました。生家の家業は節句人形の製造卸業で、人形司である父三代愛林斎観月の元で幼い頃から人形や鯉のぼりの絵付けを見て育ちました。1936年に東京美術学校工芸科図案部に入学すると、西洋画科の和田三造や染織図案作家の広川松五郎に学びました。

在学中に同じ栃木県で作陶をしていた濱田庄司の元を訪ね、「学生だから」という理由で「蓋付の茶碗4個」を無償で貰うという好機に恵まれます。この時の二人が後に人間国宝に認定されるなど、まだ誰も知る由もありませんでした。(栃木県内で人間国宝に認定されているのは現在でもこの二人のみです。)

兵役から陶芸の道へ

1942年から4年間、田村は終戦まで兵役 に服すことになりました。戦後は京都の松風研究所に輸出食器のデザイナーとして勤務するようになり、同所の顧問をしていたかの富本憲吉の指導を受けた事が機縁となって、陶芸の道に入ることになりました。この時、東京美術学校の同期で同じく松風研究所に同時期に勤務するようになった藤本能道も、後に「色絵磁器」の分野において人間国宝に認定されています。

に服すことになりました。戦後は京都の松風研究所に輸出食器のデザイナーとして勤務するようになり、同所の顧問をしていたかの富本憲吉の指導を受けた事が機縁となって、陶芸の道に入ることになりました。この時、東京美術学校の同期で同じく松風研究所に同時期に勤務するようになった藤本能道も、後に「色絵磁器」の分野において人間国宝に認定されています。

京都では積極的に轆轤や窯焚きなどの陶技を学び、腕を磨きました。1948年に郷里の佐野市に戻ると、濱田庄司の推薦で栃木県窯業指導所に技官として入所し、制作や研究に従事しました。それから5年後の1953年にはついに自ら登り窯を築いて作家として独立し、作家活動に専念するようになりました。

独自の鉄絵で作風を確立

初期の作品は黒と黄褐色の2種の鉄釉を基調とし、これに蝋抜きや筒描きの手法で草花の模様を表す温かく重厚な作調によって、現代日本陶芸展や日本伝統工芸展等で受賞を重ねました。

初期の作品は黒と黄褐色の2種の鉄釉を基調とし、これに蝋抜きや筒描きの手法で草花の模様を表す温かく重厚な作調によって、現代日本陶芸展や日本伝統工芸展等で受賞を重ねました。

1967年に東京芸術大学に助教授として迎えられると、それまで鉄釉一辺倒であった作調から、多彩な釉技を駆使した芸術性の高い作調へと変化していきます。刷毛目を施した上に勢いのある筆描きで鉄絵の文様を表し、銅彩を併用して色彩に変化を与え、さらに青磁釉を用いて重厚さを表現するなど鉄絵を基としながら数々の技法を加えて表現内容を豊かにし、高い芸術性を持つ陶芸を制作するようになりました。

1986年には「鉄絵」の技法として初めて重要無形文化財に認定されましたが、翌年68歳で死去し、従四位・勲三等瑞宝章を追贈されました。

新着コラム

2026/02/05骨董

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧