-

人間国宝

古九谷継承から彩釉磁器へ 三代徳田八十吉2017/04/17

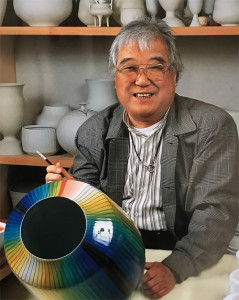

三代徳田八十吉は、伝統的な古九谷の技法を基に、素材や表現方法のすべてにわたり、彩釉磁器の世界に前人未到の独創的な表現を展開した陶芸家です。20歳で家業に入り、初代から九谷焼上絵釉薬を、陶の造形作家である父・二代からは現代陶芸を習得しました。伝統と革新に向き合う日々の中で、「現代の九谷の色絵とは何か」という問いを常に探究。色釉そのものの流れや輝きを大胆に打ち出す表現に挑み、初代八十吉ゆかりの「碧明釉」「深厚釉」と称される釉を現代に再解釈した表現を展開し、平成9年に彩釉磁器の分野で重要無形文化偉材保持者に認定されました。

九谷焼・徳田家三代

九谷焼は明暦元年(1655)に、加賀藩の命により、 有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、江沼郡九谷村で開窯したのが始まりといわれいます。

有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、江沼郡九谷村で開窯したのが始まりといわれいます。

しかし、わずか100年足らずで廃窯。原因は未だ定かではありませんが、この間に焼かれたものが、現在「古九谷」と呼ばれています。

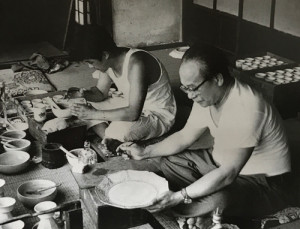

初代八十吉は明治6年、染物屋の長男に生まれ、幼少の頃より日本画を学びました。古九谷や吉田屋の青手の美に魅せられ、その再現を目指して古九谷写しに情熱を傾けました。二代八十吉は初代の元で古典的な作品を作る一方、写生による独特の世界観を創り上げ、現代九谷の名匠として高く評価されました。

三代八十吉は初代である祖父と二代・父の仕事を通じて九谷焼の継承をするとともに、両者が再興、発展させた現代九谷の技術をさらに進化させ、「彩釉」で新境地を拓いて世界的な作家として有名になりました。

耀彩の誕生

徳田の彩釉磁器は、伝統的な九谷五彩から赤を抜いた四色(黄・緑・紺青・紫)を原点とし、焼成技術の進歩によって色数を百数十色にまで広げ、透明感あふれる清明なものやきものを可能にしました。古九谷に最も近いといわれた初代の釉薬の調合法を解読し、色目の階調にしたがって筆で順番に線を描き並べて高温で焼成してみると、境目が溶け合って美しいグラデーションが現れたのです。この焼成温度は焼き物の中でも最高に近い1040度で、祖父の時代、ましてや江戸時代には不可能な温度でした。この美しいグラデーションは九谷の歴史上初めての事で、徳田はこれを「耀彩」と名付け、世界を驚かせる作品を次々と生み出していきました。

徳田の彩釉磁器は、伝統的な九谷五彩から赤を抜いた四色(黄・緑・紺青・紫)を原点とし、焼成技術の進歩によって色数を百数十色にまで広げ、透明感あふれる清明なものやきものを可能にしました。古九谷に最も近いといわれた初代の釉薬の調合法を解読し、色目の階調にしたがって筆で順番に線を描き並べて高温で焼成してみると、境目が溶け合って美しいグラデーションが現れたのです。この焼成温度は焼き物の中でも最高に近い1040度で、祖父の時代、ましてや江戸時代には不可能な温度でした。この美しいグラデーションは九谷の歴史上初めての事で、徳田はこれを「耀彩」と名付け、世界を驚かせる作品を次々と生み出していきました。

この誰も見た事のない新しい表現に対して、徳田本人は「耀彩は決して新しいものではなく、古九谷をもとにして生まれてきた表現のひとつ」として、あくまでも初代や二代が残した古九谷風の色彩や表現技術を受け継ぎ、そこから生まれたのが「耀彩」だと明言しています。

かくして「耀彩」は次第に九谷焼の新しい技法として世間からも認められ、今や世界の「KUTANI」となり、日本の伝統である色絵磁器の美に新たな地平を拓く革新的な仕事として、世界から注目を集めるようになりました。

新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧