-

人間国宝

二人の巨匠から鉄釉を受け継いだ原清2017/02/06

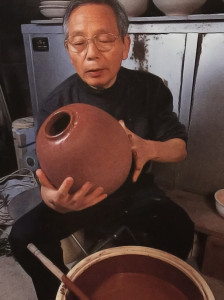

鉄釉陶器とは、黒・黒褐・茶色などの酸化鉄を呈色剤とする施釉陶器の総称で、日本では鎌倉から室町時代に瀬戸で焼かれていました。この鉄釉陶器の技法で人間国宝に認定された石黒宗麿や清水卯一は、中国宋磁の鉄釉を始めとする天目の技術を深く究め、これを現代陶芸の世界に独自の作風として確立させました。この鉄釉陶器を代表する二人の巨匠の元で学び、伝統と技術を受け継いで自らも人間国宝に認定されたのが、鉄釉表現のさらなる高みを目指す原清です。

石黒と清水に学ぶ

原清は1936年に島根県簸川ひかわ郡荘原 村(現・斐川ひかわ町)の農家に生まれました。江戸時代に有田や唐津の陶磁器が渡ってきた出雲で少年時代を過ごし、登下校の途中に拾った染付の古い陶片の美しさに魅せられて陶芸の道を志しました。

村(現・斐川ひかわ町)の農家に生まれました。江戸時代に有田や唐津の陶磁器が渡ってきた出雲で少年時代を過ごし、登下校の途中に拾った染付の古い陶片の美しさに魅せられて陶芸の道を志しました。

島根県立陶磁器職業補導所で陶芸の基礎を学び、補導所修了後は京都・泉涌寺の窯元「土淵陶庵」に就職。その際土淵陶庵を訪ねてきた石黒宗麿に自分のところで働くように誘われ19歳で弟子入りしました。

石黒の元では作陶の実技よりも、地味な努力を続けてこそ意味があるという、陶芸家として生きていく上の心構えを徹底的に叩き込まれました。1年後に宗麿の推挙で清水卯一に師事し、ようやく轆轤の技術や鉄釉の技法を学ぶようになりました。1965年には妻の実家のある世田谷で独立し、鉄釉だけでなく緑釉など様々な技法を手掛けるようになりました。

原清の鉄釉表現

原清の手掛ける鉄釉陶器は、基本は黒く発色する鉄釉の上にコンテで模様を描き、模様の部分にのみゴム液を被せ(※画像参照)、上からほぼ同じ厚さに赤く発色するよう調合した鉄釉を掛けることで赤茶色の背景の中に動植物の文様を黒いシルエットで浮かび上がらせています。

原清の手掛ける鉄釉陶器は、基本は黒く発色する鉄釉の上にコンテで模様を描き、模様の部分にのみゴム液を被せ(※画像参照)、上からほぼ同じ厚さに赤く発色するよう調合した鉄釉を掛けることで赤茶色の背景の中に動植物の文様を黒いシルエットで浮かび上がらせています。

モチーフは馬・羊・鳥、そして草花などの動植物などの具象的なものが多いのですが、色彩をほぼ2色に抑え、深い鉄釉そのもののイメージを尊重しています。

こうした細かな技巧に頼ることのないおおらかな作風は、近代の鉄釉陶器を代表する二人の人間国宝から受け継がれてきた伝統の上に、新たな装飾的表現を発展させたとして高い評価を受けています。

新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧