-

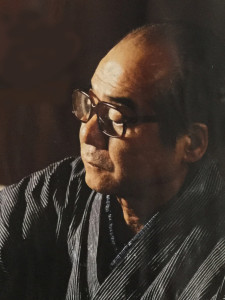

人間国宝

釉描加彩という独自の技法 藤本能道2017/04/10

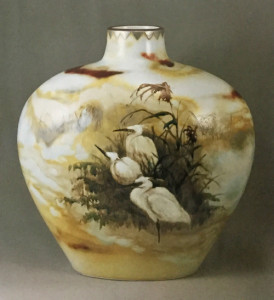

藤本能道(ふじもとよしみち)は色絵磁器の巨匠である富本憲吉や加藤土師萌に陶芸を学び、オブジェ制作を経た後、色絵磁器の技術の追究と芸術的表現の追究に生涯を捧げました。釉薬や上絵の具、描法などについて常に新しい技法を求め、色・形・質感が一体となった独創的な色絵磁器の世界を創出した革新的な作家です。その代表的な技法に「釉描加彩」があり、最晩年にはそれまでの集大成ともいえる代表的な作品をつくりだしました。

前衛陶芸に傾倒した青年期

藤本は1919年(大正8年)、東京都大久 保に大蔵省書記官である藤本有隣の次男として生まれました。3歳の時に父が死去し、その後はかつて陸軍中将であった厳格な祖父に育てられました。元々絵を描くことが好きだった藤本は、東京美術学校(現芸術大学)への進学を希望しました。周囲は強く反対しましたが、「絵画ではなく図案(デザイン)科なら」と辛うじて受験を許されました。図案科卒業後は文部省により新設された工芸技術講習所に入所。加藤土師萌に陶芸の手ほどきを受け、さらに、加藤に代わって教授となった富本憲吉の助手をつとめました。終戦後は富本の辞任に伴い藤本も講習所を辞め、京都、鹿児島、和歌山で陶磁器をデザインする仕事や窯業の技術指導にあたりました。その頃から巨大な存在である2人の師の模倣から脱却しようと、前衛陶芸に傾倒し、流政行や八木一夫と交流。1950年代は前衛陶芸団体の走泥社やモダンアート協会を活動の場とし、陶芸のオブジェ化という最前線に身を置き、自身にとっての陶芸を模索しました。

保に大蔵省書記官である藤本有隣の次男として生まれました。3歳の時に父が死去し、その後はかつて陸軍中将であった厳格な祖父に育てられました。元々絵を描くことが好きだった藤本は、東京美術学校(現芸術大学)への進学を希望しました。周囲は強く反対しましたが、「絵画ではなく図案(デザイン)科なら」と辛うじて受験を許されました。図案科卒業後は文部省により新設された工芸技術講習所に入所。加藤土師萌に陶芸の手ほどきを受け、さらに、加藤に代わって教授となった富本憲吉の助手をつとめました。終戦後は富本の辞任に伴い藤本も講習所を辞め、京都、鹿児島、和歌山で陶磁器をデザインする仕事や窯業の技術指導にあたりました。その頃から巨大な存在である2人の師の模倣から脱却しようと、前衛陶芸に傾倒し、流政行や八木一夫と交流。1950年代は前衛陶芸団体の走泥社やモダンアート協会を活動の場とし、陶芸のオブジェ化という最前線に身を置き、自身にとっての陶芸を模索しました。

釉描加彩という新境地

1962年、藤本が43歳の時に加藤土師萌の招きで東京芸術大学の助教授に迎えられました。その翌年に富本が、68年に加藤が世を去り、二人の師を続けて失った藤本は、自分の使命であるかのように色絵磁器の制作を本格的に再開するようになりました。それから73歳でなくなるまでの20余年間、藤本は文様表現の新たな可能性を徹底して探求しました。

1962年、藤本が43歳の時に加藤土師萌の招きで東京芸術大学の助教授に迎えられました。その翌年に富本が、68年に加藤が世を去り、二人の師を続けて失った藤本は、自分の使命であるかのように色絵磁器の制作を本格的に再開するようになりました。それから73歳でなくなるまでの20余年間、藤本は文様表現の新たな可能性を徹底して探求しました。

藤本の文様表現は絵画的、且つ写実的な模写を目指したものでした。日本画の輪郭線を用いない技法「没骨描法」をやきものに採り入れたり、それまでタブーとされてきた上絵の具の混色を試みるなど、常に新しい事に取り組みました。とりわけ「釉描加彩」という、磁器釉をかけた器に色釉で文様を描いて本焼きし、足りないところの色彩を上絵の具で描き加えて焼き付ける藤本独自の技法は、藤本の色絵に欠かせないものでした。こうしたひとつひとつの技法の開発が、作品をより絵画的なものへと押し上げ、色絵磁器の世界にも多大な影響を与えました。

1985年には工芸家では初めての東京芸術大学の学長をつとめ、翌年には色絵磁器の重要無形文化財保持者として認定されました。

作品に描かれる写実的な野鳥や草花からは、物事を正面から見つめ、常に新しいことに挑戦する強い意識が窺い知ることができます。

新着コラム

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

2023/04/17煎茶道具

2023/02/20陶磁器

2023/02/01中国美術

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧