コラム

-

人間国宝

色鍋島に新たな陶技を追加した十三代今泉今右衛門2017/02/20

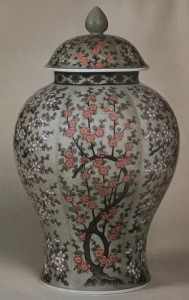

今泉今右衛門家は、藩政時代から有田の赤絵町に鍋島藩窯の御用赤絵屋として代々色鍋島の上絵付の技法を継承してきました。明治の時に十代今右衛門は赤絵付だけでなく、生地から一貫して制作する窯元となり、民間事業として色鍋島の焼造を行うようになりました。十二代今右衛門の時には色鍋島技術保存会が設立され、その技術が重要無形文化財「色鍋島」として総合指定され、今右衛門は日本を代表する色絵磁器の窯元へと発展しました。

十三代今右衛門はこうした環境において1926年に十二代の長男として生まれました。東京美術学校を卒業後は日展に連続入選するなど、陶芸家として順風満帆なようにみえますが、その作風は非伝統的なものであり、伝統的な色鍋島を期待する周囲への反発心が、より一層造形的な作風へと向かわせていたのでした。

初期伊万里のざっくり感から得た吹墨という技法

当初は造形的な陶芸を目指していた十三代でしたが、間もなく正面から色鍋島に向き合うようになり、49歳で家業を継ぐと自らのオリジナリティーを加味した作品を発表するようになりました。

当初は造形的な陶芸を目指していた十三代でしたが、間もなく正面から色鍋島に向き合うようになり、49歳で家業を継ぐと自らのオリジナリティーを加味した作品を発表するようになりました。

十三代今右衛門は若い頃から「ざっくり」という言葉を好み、うぶな土のにおいのする初期伊万里が大好きでした。このような世界観を色鍋島で表現できないかと模索して辿り着いたのが、初期伊万里に見られる「吹墨」という技法でした。

「吹墨」とは下絵付け用の絵の具である呉須を噴霧器で吹き付ける技法で、吹き加減で濃淡を調整し、柔らかな印象の藍地が表現できます。こうした初期伊万里の吹墨を研究し、1976年から吹墨による作品を発表するようになりました。

薄墨そして吹き重ね

初期伊万里の吹墨は文様の周りに絵の具が吹き付けられていますが、今右衛門の作品では文様の背景全体に噴霧され、ざっくりとした肌合いを生み出しています。色鍋島にはなかった表現ではありましたが、世間からは十三代今右衛門の色鍋島として高く評価されました。

初期伊万里の吹墨は文様の周りに絵の具が吹き付けられていますが、今右衛門の作品では文様の背景全体に噴霧され、ざっくりとした肌合いを生み出しています。色鍋島にはなかった表現ではありましたが、世間からは十三代今右衛門の色鍋島として高く評価されました。

吹墨の作品発表からわずか2年後には薄墨の作品を発表しました。薄墨とは吹墨で用いる藍色の絵の具の代わりに、薄墨色の絵の具で噴霧します。薄墨色の絵の具は、明治大正の有田焼で一時期用いられた本焼き焼成用の顔料で、色鍋島の分野では今右衛門が初めて取り入れました。

吹墨の作品発表からわずか2年後には薄墨の作品を発表しました。薄墨とは吹墨で用いる藍色の絵の具の代わりに、薄墨色の絵の具で噴霧します。薄墨色の絵の具は、明治大正の有田焼で一時期用いられた本焼き焼成用の顔料で、色鍋島の分野では今右衛門が初めて取り入れました。

このような独自の色絵磁器が評価され、1989年には重要無形文化財「色絵磁器」の保持者として認定されました。

人間国宝認定後も新しい表現を求め続け、吹墨と薄墨を組み合わせた「吹重ね」の技法での作品も発表しました。藍色と墨色の色の重なりが微妙な深い色調を生み出し、より奥行きのある重厚で深遠な作風を築き上げました。

色鍋島という偉大な伝統に苦悩しながら、自らの求めるものを追い続けた十三代今右衛門。「吹墨」「薄墨」「吹重ね」の様式は、色鍋島の色絵の効果を一層豊かにし、日本の伝統的色絵磁器技法の発展に大きく貢献しました。

新着コラム

2026/02/07陶磁器

2026/02/06絵画

2026/02/05骨董

2023/06/01陶磁器

2023/05/01陶磁器

|

|

古美術ますけんが選ばれる理由

|

|

|

|

|

0120-134-003

0120-134-003 info@masuken.jp

info@masuken.jp ID:@masuken

ID:@masuken

一括買取対応

一括買取対応 豊富な販路

豊富な販路 実績多数

実績多数 安心・信頼

安心・信頼 迅速・丁寧

迅速・丁寧